periodontal disease 歯周病

歯周組織の仕組みと健康な状態

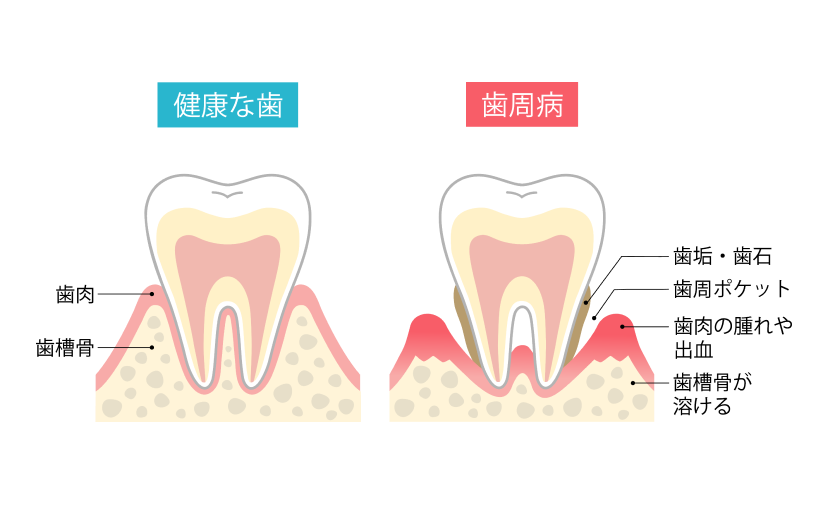

歯茎は歯を支え、栄養を送り込む役割を果たしている粘膜です。歯茎の中には歯槽骨(しそうこつ)と呼ばれる骨があり、これが歯を支えています。歯と歯槽骨の間には歯根膜(しこんまく)と呼ばれる膜があり、ものを噛むときにクッションとして働きます。これが歯周組織の簡単な仕組みです。

健康的な歯茎は、歯との間にすき間がほとんどありません。歯茎が歯をしっかり覆うことで、歯と歯茎の間に細菌が入り込むのを防いでいます。

歯周病とは

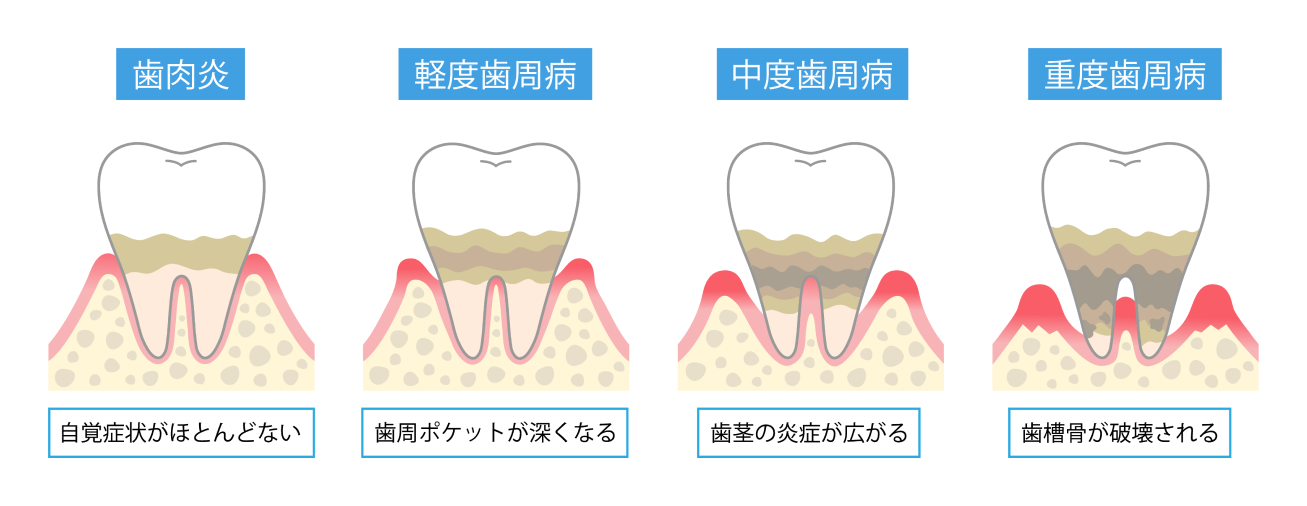

歯周病は、歯と歯茎の間にできた歯周ポケットに侵入した細菌が繁殖することで発生する病気です。歯肉の炎症や歯槽骨を溶かして歯がぐらぐらするような状態を招きます。虫歯と同じくお口の中の細菌により引き起こされる病気ですが、虫歯菌とは違う細菌によるものです。

歯周病は日本人が歯を失う原因の代表的なものでもあります。当院では、初期から末期までの診断を行い、段階に合わせた丁寧な治療を行います。治療で改善が見られない部分には、歯周再生治療も検討いたします。歯周病に関するお悩みも、お気軽にご相談ください。

歯周病の原因

歯周病の原因は、歯周病菌と呼ばれる細菌です。歯周病菌が歯肉やその奥にある歯槽骨に感染することで、歯周病の症状を引き起こします。

歯周病菌は虫歯菌と同様に食べかす等をもとに繁殖して、ネバネバした歯垢を生み出します。歯垢をそのまま放置すると固まります。これが歯石です。歯垢と歯石の中には歯周病菌が大量に含まれているため、歯周病を予防するには歯垢や歯石を取り除くことは有効的な治療の一つです。

歯周病の主な症状

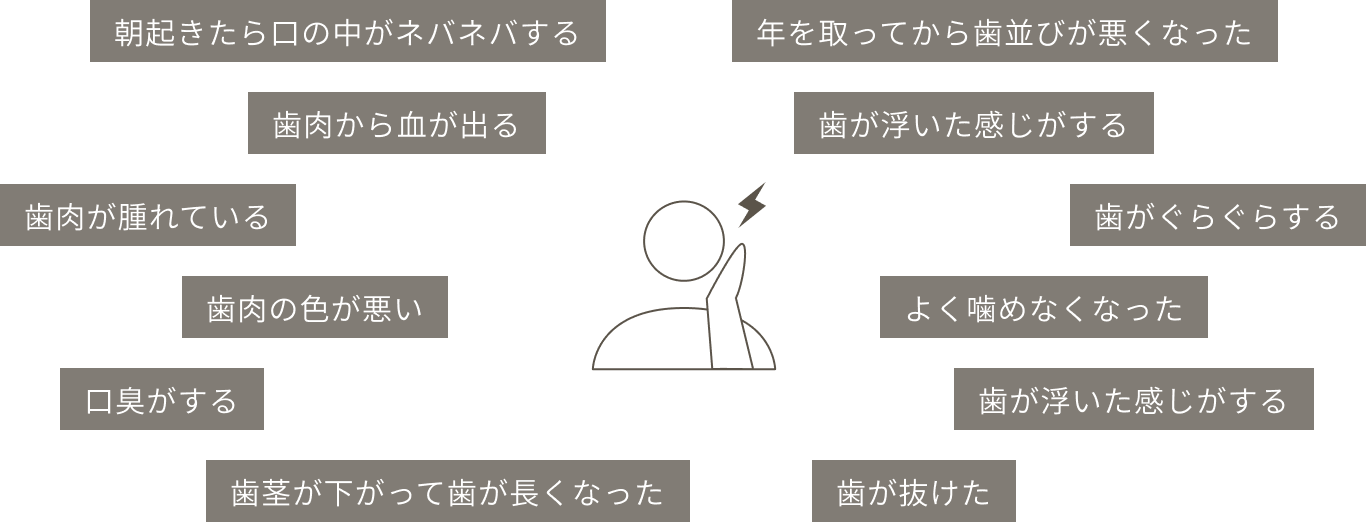

歯周病にかかると、さまざまな症状が発生します。以下の症状は、その中でも代表的なものです。

自覚症状としては、歯磨きの際に血が混じるようになった、口から腐ったもののような臭いがする、歯が揺れるようになったなどの症状があげられます。しかし、歯周病は(Silent Disease:静かなる病気)とも表現され、ひどくなるまで病気の自覚がされにくい特徴を持っています。症状がない状態で進行するほか、最近では全身疾患との関係も明らかになっております。歯周病の治療は、早期発見早期治療がカギです。虫歯の治療はできるだけご自身の歯を守るため、進行の停止を期待して治療を遅らせることがありますが、歯周病は早めの治療介入により歯を失う予防のほか、全身的な健康を担うためにも大切な治療であります。

日本人の成人の8割が歯周病、もしくはその予備軍と言われております。若いから関係ないと思われる方もいらっしゃるかと存じますが、少しでも手遅れにならないよう早めの受診をお勧めします。

歯周病はさまざまな病気のリスクにつながる

歯茎の病気としてのイメージが強い歯周病ですが、その影響は歯やお口の中だけにとどまりません。放置すると、全身疾患のリスクを高める恐れがあることが分かっています。

重度の歯周病は、軽度の人に比べ2年後糖尿病の悪化する確率が5割高くなるといわれています。

また、歯周病菌が作り出す物質が血液の中に流れ込むことで、動脈硬化を起こす恐れがある可能性が考えられるようになりました。歯周病に感染していると心筋梗塞や狭心症を引き起こす可能性が、健康な人に比べて約2.8倍も高くなるといわれています。

影響を受けるのは歯周病にかかっている方だけではありません。妊娠中の歯周病を放置していると早産の可能性が高まるほか、低体重児の出産にもつながる恐れがあるといわれています。

歯周病は、歯を失うだけでなく全身の疾患や妊娠・出産におけるリスクにつながりかねない恐ろしい病気です。早めの治療を心がけましょう。

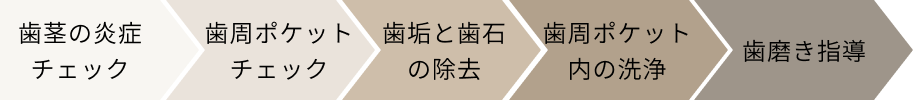

当院での歯周病治療の流れ

当院では、患者様の歯とお口の健康をできるだけ長く維持できるような治療を心がけています。これは歯周病治療も変わりません。治療の際は、以下の患者様の歯や歯茎の状態に合わせて、以下のように治療します。

01診査や検査

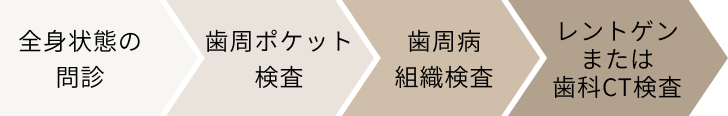

適切な治療を行うには、患者様の歯や歯茎の状態を正確に把握しなくてはなりません。まずは以下の診査や検査を行います。

健康な歯茎なら歯と歯茎の間にすき間はほとんどありません。しかし、歯周病にかかると隙間が生まれます。これが歯周ポケットです。歯周ポケットは歯周病が進行すればするほど深くなるため、歯周ポケットの深さを調べることで進行状態を把握できます。

歯周ポケット検査では、ポケットの深さを「歯周病検査用プローブ」と呼ばれる器具を歯と歯茎の隙間に差し、歯周ポケットの入り口から一番深い底までの長さを測ります。

歯周ポケット検査だけでは、歯茎の状態を知るには不十分です。将来歯周病になるかをチェックするためには、歯周ポケット内に繁殖している細菌を調べる必要があります。この歯周病組織検査も、合わせて行ったうえで判断します。

歯周病は歯槽骨にも影響を与えるため、骨の状態も調べなくてはなりません。このとき活用されるのがレントゲンや歯科用CTです。特に歯科用CTは、歯槽骨の状態をより正確に把握できます。

02歯磨き指導

歯周病の元となる歯垢は、ネバネバしているため簡単には取れません。治療や予防のためには、普段の歯磨きできちんと歯垢を落とす必要があります。正しい歯磨きも、歯周病改善の必要なステップです。

当院では、患者様一人ひとり異なる歯並びを把握したうえで、正しい歯磨きの仕方を歯科衛生士が丁寧に指導します。患者様ごとの歯磨きの癖や磨き残しが発生しやすい部分をおさえつつ、歯垢を上手に取り除ける磨き方をお伝えします。

磨き残しのないホームケアの仕方を習慣化できれば、歯周病の進行を抑える効果が期待できます。当院は症状が出ている方はもちろん、歯周病が心配な方にも歯磨き指導を実施しております。気になる方はお気軽にご相談ください。

03診断や治療計画の提示

検査結果や歯磨き指導の内容をもとに、必要と思われる治療について分かりやすくご説明します。治療に関する不安や分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。患者様の同意が得られるまで治療は行いませんので、ご家族の方と相談することもできます。

なお、歯周病が原因で歯を失ってしまった場合でも、インプラント治療などにより失った歯を補うことも可能です。治療に関することであれば、どんな些細な内容でもお話しください。

04基本治療(スケーリング等)

歯周病の原因である歯石はザラザラしており歯垢が付きやすい状態です。歯周病を改善に導くには、歯垢だけでなく歯石も落とさなくてはなりません。しかし、歯石はホームケアでは落とせないため、歯科医院で「スケーラー」と呼ばれる器具で取り除く必要があります。

この治療はスケーリングと呼ばれており、歯周病治療の基本でもあります。スケーリングは、歯垢や歯石が付きにくい歯を作り、歯周病を改善に導く重要な治療です。

05歯周ポケットと出血の再評価

治療はただ行えばいいわけではありません。治療の効果が出ているかをチェックするのも、重要なステップです。基本治療後、歯や歯茎・歯周ポケットの深さを再度調べ、検査結果をもとにその後の治療計画を修正します。

06歯茎に潜む歯石の除去(ルートプレーニング)

歯石は歯の表面だけでなく、歯と歯茎の隙間にできることもあります。歯周病の感染部位にある歯石を取り除くのも、重要な治療です。歯周ポケット内の歯石を除去したら、歯の表面を磨いていきます。

歯石を取り除いただけの歯は、表面がデコボコしています。このデコボコがあると新たに歯垢が付きやすくなるため、表面をキレイに磨いて仕上げなくてはなりません。この処置歯周ポケット内部の歯石や歯根表面の汚染されたセメント質を除去し、歯の根を硬く滑らかにする処置をルートプレーニングといいます。

ルートプレーニングを行うことで、歯周ポケットは次第に減少することが期待できます。初期の歯周炎ならここまでの治療でおおむね良好な状態へ導くことが可能です。

07メンテナンス

歯周病は一度治療すれば終わる病気ではありません。良好な状態を維持するには、患者様ご自身でのケアだけでなく、歯科医院での専門的なメンテナンスも必要です。当院では1〜3か月に1回を目安に、専門スタッフによるお口のメンテナンスを実施しています。メンテナンスの内容は以下の通りです。

メンテナンスを受ける際も、気になることや不安に感じることがあれば、お気軽にご相談ください。患者様の主訴やご希望に合わせた治療や治療計画をご提案します。

場合により歯周外科治療を行うことも

歯周病が進行していると、スケーリングやルートプレーニングだけでは思ったように改善が見られないこともあります。特に重度の歯周病は、歯周病菌により歯槽骨や歯茎が溶けていることも多く、治療には専門的な処置が必要です。

当院では、失われた歯槽骨や歯周組織の回復を目的とした歯周再生治療を行えます。歯周病の病状に合わせてご提案しますが、外科処置のため必ず患者様とよく相談したうえで実施しております。

CONTACT お問い合わせ

当院では当院では平日だけでなく土日の診療や、24時間メール受付などをご用意しております。歯やお口の健康で気になることがあれば、まずは受付にてご相談ください。